量子卫星“墨子号”与河北省兴隆站建立了光链路。这项技术将中国推到了量子通信领域的前沿。来源:Xinhua/Shutterstock

尽管时下中美关系阴晴不定,但两国的科研合作仍在稳步推进。随着青年科学人才在这样一个政治局势稍显紧张的时期加入科研队伍,人们不由得担心国际大型合作项目会越来越少。

国际合作不仅对加速科学进步至关重要,对加强国家之间的纽带也尤为关键。一项由纽约与广州癌症研究人员开展的合作正是以这两点为目标,他们希望在中美两国的医院同时开展临床试验并实现数据共享。

现代癌症药物开发主要针对肿瘤生长背后的分子突变,而非肿瘤在体内的位置。精准医学能依据患者个人的肿瘤信息,为诊疗提供更好的指导。纽约纪念斯隆凯特琳癌症中心(MSKCC)的肿瘤内科医生、中国及亚太地区医师大使李廷侃表示:“想让一种药物真正有效,就必须做到精准对症。”

这里的挑战在于寻找参与实验性药物试验的合适患者。李廷侃说:“纽约很大,但如果你将一种特定疾病划分为50到100个不同的类别,每个亚型其实都很罕见。”李廷侃的工作包括替纪念斯隆凯特琳癌症中心寻觅国际合作对象。尽管美国食品药品监督管理局(FDA)和中国国家药品监督管理局等监管机构正在敞开加速审批通道,但如果没有大量患者可以招募,入组难题仍是癌症药物开发道路上的主要障碍。

为了扩大这个患者池,李廷侃与位于广州的中国胸部肿瘤研究协作组(CTONG)的主席吴一龙接洽,希望能在将来共同开展临床试验。由于中国人口基数大,癌症病人的数量也多,因此可以更快地招募到特定癌症亚型的病人。“有了中国的参与,一般需要10到15年完成的临床试验可以在2到3年内完成,”李廷侃说,“吴一龙的工作帮助多款肺癌新药获得了美国FDA的批准。”比如实验性肺癌药物奥希替尼(osimertinib)只用了不到3年就在美国FDA获批。

李廷侃认为,从中美两国招募患者并在团队间实时共享数据,还能有更大的获益。目前,美国纪念斯隆凯特琳癌症中心和中国胸部肿瘤研究协作组正在两国启动两项世界首创的临床试验来测试新的抗癌药物。“自从李廷侃和我帮助纪念斯隆凯特琳癌症中心和中国胸部肿瘤研究协作组建立合作关系以来,目前已有43家医院加入了我们,”吴一龙说,“我们或许能够成为国际合作的样板。”

李廷侃认为,想要真正战胜癌症,中美两国谁也离不开谁。“看到中美携手,其他国家也会加入,这样就能加快创新的步伐,”他说,“可以说,我们这一生中也许真的能看到癌症治愈方法的出现。”

——— 增速放缓 ———

中美科研合作的势头依然强劲。自然指数(Nature Index)追踪了82种自然科学期刊的论文产出,根据自然指数的统计,中美仍是彼此最重要的合作对象。2015年至2020年,中美两国的合作论文从3412篇增至5213篇,超过了自然指数中其他任何两个国家的合作论文数。然而,2018年之后,中美合作文章的同比增长有所放缓。英国德蒙福特大学研究跨国知识生产的经济学家王争表示,“中美合作的论文数量仍在上升,但速度在过去两年里开始减慢。”

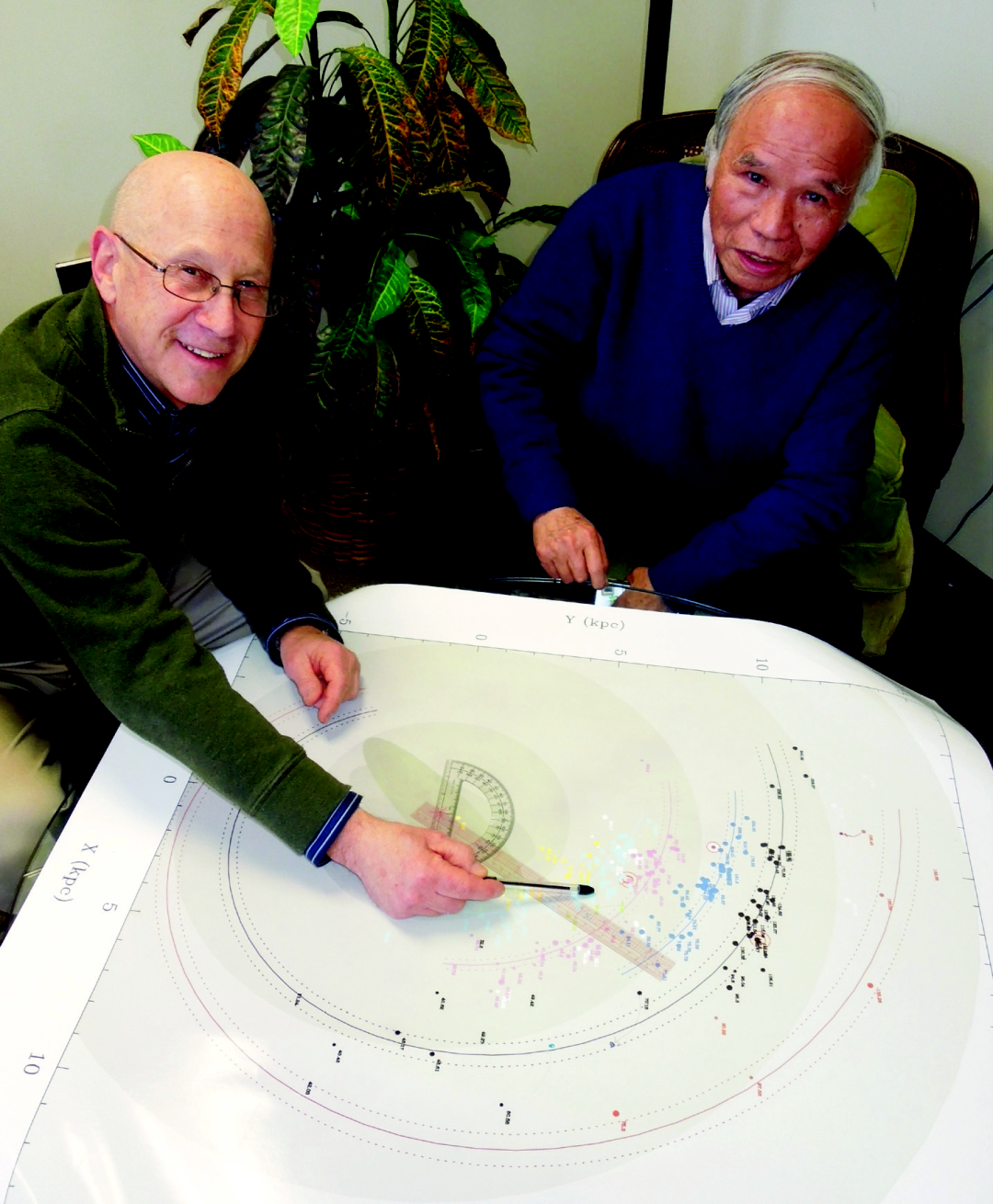

科研合作通常从中国青年科学人才前往美国高校或研究机构开始,他们与当地的研究人员一起共事,并在回国后继续保持这种专业关系。经过近40年的合作,南京大学的天文学家郑兴武与美国哈佛史密松天体物理中心的射电天文学家Mark Reid发表了他们的最新成果:一张非常详细的银河系结构图。Reid说:“如果你能飞出银河系并回头拍照,这就是你会看到的景象。”

两人的合作可以追溯到哈佛大学和南京大学在1930年代开展的一个交流项目。1982年,郑兴武以访问学者的身份在美国认识了Reid,此后两人一直保持着合作关系。郑兴武说:“中国有句谚语叫水滴石穿,我们的成功源自我们的坚持。从相识到成为好友,我们都热爱天文学,也能理解对方。” Mark Reid(左)和郑兴武,他们的研究揭示了银河系的结构。来源:Xing-Wu Zheng & Mark Reid BeSSeL/NJU/CFA

Mark Reid(左)和郑兴武,他们的研究揭示了银河系的结构。来源:Xing-Wu Zheng & Mark Reid BeSSeL/NJU/CFA

揭示银河系的结构需要长期、多中心的合作布局。该项目由Reid、郑兴武,以及德国马克斯·普朗克射电天文研究所毫米与亚毫米天文学主任Karl Menten共同领导,缘起于2004年在哈佛大学的一次为期一个月的访学。当时,Reid、郑兴武与博士后学生徐烨开展了合作,他们的目标是测试一种绘制银河系遥远旋臂中超大质量年轻恒星的新技术。

他们先是通过大量工作对一颗恒星进行定位,再基于6个月后的观测结果利用地球轨道获得第二次读数,从而证明了他们能用三角视差法精准确定这颗恒星在太空中的位置。在之后的15年里,他们将这个过程重复了150次,研究工作涉及来自8个国家的22名科学家,最终揭示了银河系是由4条紧密缠绕的旋臂组成,而不是之前认为的由2条松散旋臂组成。Reid说,“我们之前就建立的合作关系非常重要”,这些年的政治风波并没有对我们的工作关系产生任何影响。

科研合作在天文学领域的重要性日益显现,特别是在韦布空间望远镜这类大型望远镜开始产生大批新数据之后,合作的意义更是不言而喻。竞争也是推动创新的一个关键因素,尤其是在一些新兴研究领域。比如量子科学就受益于中美两国为争夺主导地位而做出的巨大投入。

2016 年,随着世界上首颗量子卫星“墨子号”的发射,本来起步较晚的中国一跃站上了量子安全通信的前沿。“墨子号”能与中国多个地面站协调对接,使用量子纠缠粒子传递理论上不可破译的通信信息。2020年,由中国科学技术大学物理学家潘建伟带领的团队报道了“墨子号”如何在青海省德令哈的地面站以及约1200公里之外的新疆南山站之间实现了安全的量子通信(J. Yin et al. Nature 582, 501–505; 2020)。

美国也在通过国家航空航天局(NASA)的国家空间量子实验室(National Space Quantum Laboratory)计划等项目开发类似技术。得益于IBM、谷歌和微软等科技公司的大量投入,美国长期以来一直处于量子计算领域的领先地位。2020年,潘建伟团队称其量子计算机“九章”可以与谷歌的悬铃木(Sycamore)系统比肩,再一次加速了两国之间的竞争。

——— 共享资源 ———

近十年来,美国范德堡大学的理论材料科学家Sokrates Pantelides一直在与中国科学院大学的电子显微学家周武一起研究二维材料。两所大学的合作让双方都能用上最好的设备——这些尖端设备也是中国近年来一直在努力获取的。

周武和Pantelides在研究中需要使用像差校正电镜。周武表示,过去五年里,这种电镜的数量在中国增加了两倍,已经超过了100台。据他估计,这种电镜一台的价格就要好几百万美元。

Pantelides是2019年中国科学院国际科学合作奖的三位获得者之一,他说:“中国拥有很先进的仪器。”

周武认为,美国一些最大的科研基础设施仍然全球领先,如中子散射设备和同步加速器等。“我在中国的合作对象会(向美国)寄送样品。共享科研设施是双赢。”

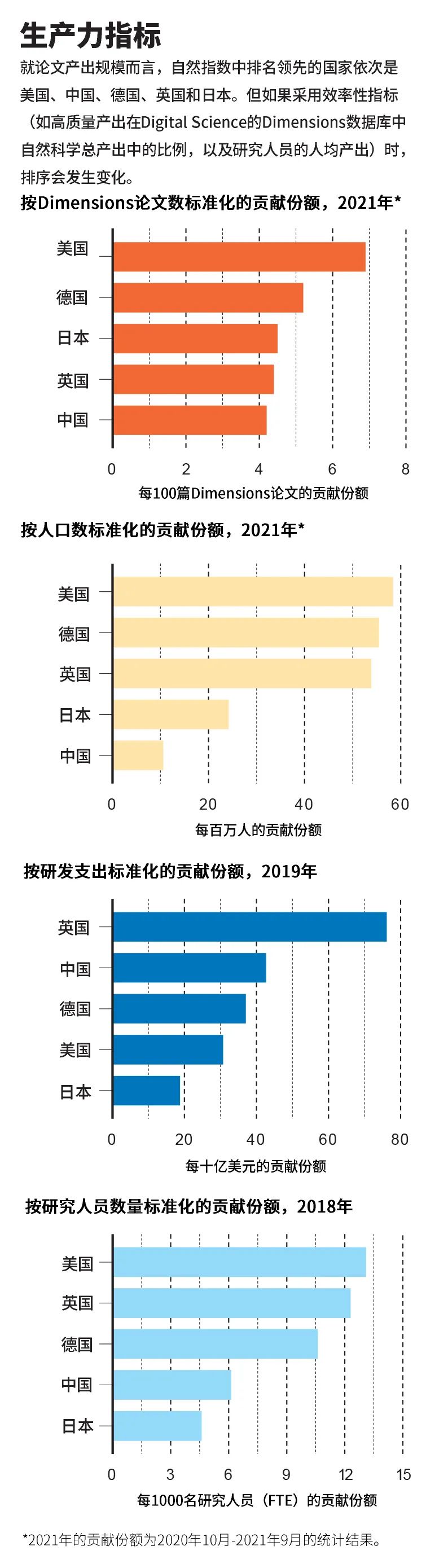

来自加州大学伯克利分校的林江帮助中美两国开展能源与气候相关的研究合作,他描述了科研资助格局在他眼中的变化。他说,30年前,美国是科研资助规模最大的国家。“如今,中国的科研资源也非常丰富。双方都有自己的实力。” 来源:Nature Index, Dimensions, United Nations, UNESCO, OECD”

来源:Nature Index, Dimensions, United Nations, UNESCO, OECD”

——— 长期信任 ———

林江指出,能源研究受到政治事件的波及尤其大,美国的科研人员在与中国的同行合作时更加小心了。周武认为,中国的研究人员也变得更加谨慎了。他说,“在(前总统)特朗普执政期间,我们有点犹豫是否要与我在美国国家实验室的前同事继续合作,倒不是担心我们这边,而是担心这对他们的影响。”

周武说,无论合作的规模如何,互相信任都是取得成功的关键。他说:“只有我们相信我们之间能建立长期的合作关系,相信双方会承认彼此的贡献,我们才能毫无保留地交流思路、分享数据。”

在当前的政治局势下,长期累积的信任可能是一把重要的保护伞。英国肯特大学研究中国国际合作的社会学家张悦悦认为,在中美关系紧张之前建立的长期合作不太会受到影响,但新的国际合作可能会有所减少。

“这一代科学家可能会从一开始就被迫怀疑他们最大的合作者,”张悦悦说,这种思维一旦固化就很难改变。“我认为当前紧张关系的影响可能会在五年后逐渐显现出来。”

中国青年科学家赴美可以为未来的中美合作埋下种子,为了追踪近年来中国青年人才流入美国的情况,王争分析了2018年中美贸易战升级前后飞往美国大学城机场的航班数量。

王争说,即使在新冠疫情对旅行产生较大影响前,来自中国的旅客数量就已经开始下降。“我们发现,与2018年之前的情况相比,美国大学城附近机场的中国旅客流入量显著减少。”

但王争预计,两国共同面临的挑战将再次成为合作焦点,比如缓解气候变化的影响。他说:“如果绿色技术成为继COVID之后最重要的研究领域,那么中美在更高战略层面上的合作需求将会增加。”

中美在英国格拉斯哥举行的2021年联合国气候大会上发表了联合宣言,表示将在接下来的十年里采取更多行动。林江认为,至少在气候相关研究方面,有迹象表明政治阻力可能有所减弱。“这将为更多的合作打开大门,通过双方都认可的方式来降低风险。”林江还表示,在当前的政治风向下,所有的合作机会都应倍加珍惜。

James Mitchell Crow是澳大利亚墨尔本的一名自由撰稿人。补充报道来自Bec Crew。

原文以Strength in numbers为标题发布在2022年3月10日出版的《自然》增刊“自然指数-全球五大科研国”上。

© nature

Nature | doi:10.1038/d41586-022-00570-0

自然指数 - 全球五大科研国

《自然》增刊“自然指数 - 全球五大科研国”编辑独立,《自然》对社论内容全权负责。我们在此衷心感谢以下机构的支持:

Nature Index 自然指数

自然指数是一个包括了作者单位信息和机构关系的数据库,它追踪发表在82种高质量自然科学期刊上的科研论文。这些期刊均由在职科学家所组成的独立小组选出。

自然指数提供机构和国家/地区所发表的论文的绝对计数和份额,由此可显示全球高质量科研产出及合作的情况。自然指数数据会定期更新,并依照知识共享协议,在指数网站natureindex.com上对外发布最近十二个月的数据。该数据库由施普林格•自然旗下的Nature Portfolio编制。

自然指数主要采用论文数和份额两种科研产出计算方法:

• 论文数(Count)- 以前被称为“论文计数 (article count/AC)”,是指一篇文章不论有一个还是多个作者,每位作者所在的国家/地区或机构都获得1分。这就是说一篇论文能为多个国家/地区或机构带来一个分值。

• 贡献份额(Share)- 为了统计一个国家、地区或机构对某篇论文的贡献,并确保不会重复计算,自然指数还使用Share(份额),以前被称为“分数式计量(fractional count/FC)”,它计算的是每篇论文作者的贡献份额。一篇文章总分值为1,每位作者被认为对论文有相同的贡献,分值在所有作者中平均分配。例如,一篇论文有10位作者,则每位作者的得分为0.1。对于隶属于多个机构的作者,其贡献份额则在各机构间平均分配。机构总的份额分值是将与之有关联的各个作者的份额相加得出的。国家/地区的份额计算过程与之相似,尽管由于某些机构拥有海外实验室而将其计入所在国家/地区,这令情况变得复杂。

• 合作分值(collaboration score)- 由一个科研机构或国家所有双边合作方的贡献份额相加而得。